NUKILAN.id | Indepth – Kekerasan berbasis gender, terutama yang menimpa perempuan dan anak, terus menjadi masalah yang mendesak di Aceh. Berdasarkan data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, angka kasus kekerasan menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat 924 kasus, angka ini meningkat menjadi 1.029 kasus pada tahun 2022, dan terus bertambah menjadi 1.036 kasus pada tahun 2023.

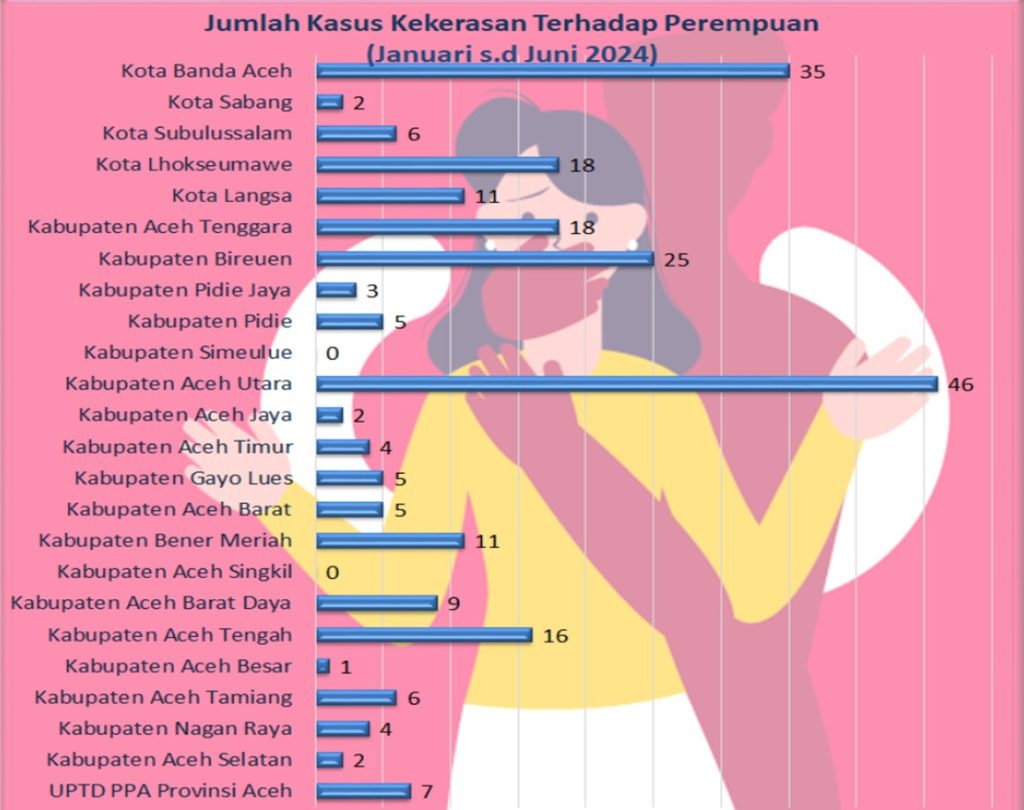

Situasi ini terus berlanjut di tahun 2024. Dalam rentang Januari hingga Juni, telah terjadi 241 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam waktu setengah tahun, angka kasus sudah hampir mencapai seperempat dari total kasus pada tahun sebelumnya. Angka ini, jika tidak ditangani dengan strategi efektif, berpotensi melampaui jumlah kasus pada tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, kekerasan terhadap anak juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Pada periode yang sama, tercatat sebanyak 309 kasus kekerasan terhadap anak di Aceh. Fakta ini memperlihatkan bahwa anak-anak, kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal, masih menjadi korban kekerasan fisik, emosional, maupun seksual.

Peningkatan ini mengindikasikan kondisi darurat yang tidak hanya mengancam keselamatan korban, tetapi juga menghambat upaya pembangunan masyarakat Aceh menuju lingkungan yang aman dan setara. Fenomena ini juga mencerminkan adanya tantangan dalam pengelolaan data dan kesiapan lembaga layanan perlindungan.

Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan “Statistik Kriminal 2023” mengungkap peningkatan signifikan pada kasus pemerkosaan di Indonesia. Sepanjang 2022, tercatat 1.443 kasus pemerkosaan, naik 23,9 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.164 kasus. Dari 34 Kepolisian Daerah (Polda) yang melaporkan data, Aceh mencatat jumlah kasus tertinggi dengan 135 laporan, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya mencatat 70 kasus.

Ironisnya, data ini diduga belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Catatan Mahkamah Syar’iyah Aceh menunjukkan jumlah kasus pemerkosaan di provinsi tersebut lebih tinggi dibandingkan data BPS. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Aceh pun menyerukan pentingnya pemenuhan hak korban secara maksimal, termasuk akses keadilan dan perlindungan yang memadai. Situasi ini menggarisbawahi tantangan besar dalam memberantas kekerasan berbasis gender di Aceh, wilayah yang dikenal dengan penerapan syariat Islam.

Data resmi tersebut diyakini hanyalah puncak dari fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak terlaporkan atau tersembunyi di bawah permukaan karena berbagai faktor, seperti stigma sosial, tekanan keluarga, atau kurangnya akses layanan perlindungan.

Bagian 1: Data dan Tren Kekerasan Berbasis Gender di Aceh

Untuk memahami lebih lanjut tentang tren dan distribusi kasus tersebut, Nukilan.id mewawancarai Nurjanisah, Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus UPTD PPA Dinas PPPA Aceh. Dalam wawancara ini, Nurjanisah memberikan penjelasan mengenai latar belakang kenaikan kasus serta dampaknya terhadap masyarakat. Ia mengatakan bahwa peningkatan ini bukan hanya cerminan memburuknya situasi, melainkan juga meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus tersebut.

“Jika kita melihat data, trennya memang meningkat. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk melaporkan melalui berbagai platform pengaduan yang kami sediakan,” ungkap Nurjanisah, Kepala dalam wawancara eksklusif dengan Nukilan.id.

Janisa menyoroti beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan berbasis gender, terutama pada anak perempuan. Salah satunya adalah kondisi keluarga yang tidak harmonis atau broken home.

“Anak perempuan yang berasal dari keluarga broken home sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarganya, terutama sosok ayah. Ketika mereka mendapatkan perhatian dari lawan jenis, mereka mudah merasa berbunga-bunga. Selain itu, media sosial juga berpengaruh besar, terutama akses terhadap konten pornografi yang tidak terbatas. Ada beberapa kasus yang kami tangani di mana korban menjadi terstimulus setelah menonton konten semacam itu,” jelas Nurjanisah.

Media sosial, di satu sisi, membuka ruang untuk edukasi dan kesadaran, tetapi di sisi lain, memperbesar celah bagi penyalahgunaan informasi yang merugikan, terutama bagi anak-anak yang masih rentan secara psikologis.

Dalam menghadapi situasi ini, UPTD PPA memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPA) tahun 2022, UPTD PPA menyediakan enam jenis layanan, yang bertambah menjadi sebelas layanan pada tahun 2023.

“Layanan kami mencakup penerimaan pengaduan, penjangkauan, fasilitasi rumah aman, mediasi, pendampingan kasus, hingga pemberdayaan ekonomi korban. Misalnya, ada kasus di mana korban membutuhkan layanan hukum atau bantuan kesehatan karena mengalami infeksi di organ vital. Kami juga menyediakan layanan psikologis bagi mereka yang mengalami trauma berat,” ujar Nurjanisah.

Selain itu, UPTD PPA juga menyusun rencana intervensi yang spesifik sesuai kebutuhan korban. Proses ini melibatkan asesmen awal untuk memahami situasi korban secara mendalam sebelum menentukan langkah pemulihan terbaik.

Menurut pengalaman UPTD PPA Aceh, Kecamatan Peukan Bada di Aceh Besar menjadi wilayah dengan jumlah kasus kekerasan berbasis gender yang cukup tinggi. Lokasi ini menjadi salah satu fokus penanganan karena tingginya laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kayaknya di situ lebih sering terjadi. Ini menjadi perhatian kami untuk meningkatkan edukasi dan pencegahan di masyarakat,” tambah Nurjanisah.

Kekerasan berbasis gender tidak hanya berdampak pada individu korban tetapi juga memengaruhi tatanan sosial masyarakat. Trauma yang dialami korban, terutama anak-anak, dapat membawa dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan masa depan mereka.

Sebagai langkah preventif, Janisa mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, khususnya pada anak-anak. Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam memberikan perhatian, edukasi, dan pemahaman yang cukup kepada anak-anak mereka.

UPTD PPA Aceh bersama DPPPA juga terus mengupayakan kampanye kesadaran melalui media sosial, pelatihan, dan program pemberdayaan komunitas.

“Kita harus bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak-anak,” tutup Nurjanisah.

Bagian 2: Kisah Bunga, Penyintas KBG

Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak tidak hanya dalam bentuk kampanye dan edukasi, tetapi juga dari suara-suara yang pernah mengalami langsung kekerasan. Pengalaman mereka menjadi pengingat betapa mendesaknya upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.

Salah satu kisah yang menggugah hati adalah cerita Bunga (nama samaran), seorang penyintas kekerasan dalam rumah tangga yang kini berani bersuara, mengungkapkan berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam meraih perlindungan.

Bunga, seorang ibu rumah tangga asal Aceh Besar, menceritakan bahwa kekerasan dalam rumah tangganya bermula saat ia mengetahui perselingkuhan suaminya. Ketegangan yang muncul dari konflik ini berujung pada kekerasan fisik dan emosional.

“Saya melakukan perlawanan karena tidak terima dengan tindakan KDRT, tetapi itu tidak cukup menghentikan kekerasan,” ujarnya.

Bunga menghadapi tantangan besar saat mencoba mencari dukungan. Ketidaktahuan tentang jalur hukum dan minimnya informasi membuatnya merasa terisolasi.

“Waktu itu saya tidak tahu harus ke mana untuk melaporkan kasus ini. Ditambah lagi, tidak ada dukungan dari keluarga maupun masyarakat sekitar,” katanya.

Menurutnya, budaya di lingkungan tempat tinggalnya menekankan agar persoalan rumah tangga tidak dipublikasikan.

“Di sini, setiap masalah dalam rumah tangga harus disimpan rapat-rapat. Itu membuat saya semakin sulit mendapatkan bantuan,” tambahnya.

Namun, keberadaan organisasi non-pemerintah seperti Flower Aceh menjadi titik balik bagi Bunga. Organisasi ini memberikan bantuan hukum serta pelatihan untuk membantunya memulihkan diri.

“Mereka memberi saya kesempatan untuk bertemu dan berbaur dengan orang baru. Itu sangat membantu,” kata Bunga.

Menurut Bunga, salah satu kelemahan sistem perlindungan di Aceh adalah minimnya suara perempuan dalam pengambilan keputusan.

“Adat istiadat di Aceh membuat suara perempuan kurang didengar. Ini menjadi hambatan besar dalam melawan kekerasan berbasis gender,” jelasnya.

Stigma sosial juga menjadi penghalang utama bagi penyintas untuk melanjutkan hidup. Bunga mengakui, statusnya sebagai janda membawa beban psikologis yang berat.

“Trauma dan rasa malu terus menghantui karena di Aceh, status janda masih dianggap tabu,” katanya.

Meski begitu, Bunga tetap bertahan demi anak-anak dan orang tuanya. Ia juga memiliki harapan untuk mengubah pola pikir perempuan di Aceh agar lebih berdaya dan mandiri.

“Saya ingin perempuan di Aceh menyadari bahwa mereka bisa mandiri meski bersuami. Perempuan harus berani mengambil sikap tegas terhadap KDRT,” ungkapnya.

Bunga juga berharap pemerintah memperbaiki sistem perlindungan bagi perempuan dan anak.

“Saat ini, upaya pemerintah masih kurang efektif karena Indonesia menganut sistem ketimuran yang sering menempatkan perempuan pada posisi subordinat,” tambahnya.

Bunga ingin perempuan yang mengalami kekerasan berani berbicara dan mencari bantuan.

“Jangan takut untuk terbuka soal masalah yang terjadi di rumah tangga. Kita harus berani mengambil sikap tegas,” pesan Bunga.

Kisah Bunga mencerminkan kompleksitas KBG di Aceh yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga sistemik. Adat istiadat, stigma sosial, dan kurangnya dukungan masyarakat menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk mencari keadilan.

Namun, keberadaan organisasi seperti Flower Aceh menunjukkan bahwa ada peluang untuk perubahan. Upaya pemberdayaan perempuan, pendidikan publik, dan reformasi kebijakan menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan.

Bagian 3: Tantangan Advokasi dan Penanganan Kasus

Kisah Bunga menggambarkan pentingnya keberanian untuk berbicara dan mencari bantuan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender (KBG). Namun, meskipun ada kesadaran yang semakin berkembang tentang pentingnya perubahan, tantangan dalam penanganan kasus-kasus KBG di Aceh masih sangat besar.

Selain faktor individu yang mempengaruhi keputusan korban untuk melapor, terdapat hambatan sistemik yang mengakar kuat dalam masyarakat, seperti adat istiadat dan stigma sosial. Inilah yang membuat upaya pemberdayaan perempuan dan reformasi kebijakan menjadi semakin krusial. Meskipun demikian, berbagai lembaga bantuan hukum, organisasi non-pemerintah (LSM), dan aktivis perempuan di Aceh terus berjuang untuk menghadirkan perubahan yang lebih signifikan.

Salah satu tokoh yang berperan penting dalam hal ini adalah Riswati, Direktur Eksekutif Flower Aceh, sebuah organisasi yang berfokus pada isu perempuan dan anak di provinsi ini. Dalam wawancara dengan Nukilan.id, Riswati mengungkapkan berbagai kendala struktural yang dihadapi dalam memerangi kekerasan berbasis gender di Aceh.

Menurut Riswati, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakmauan sebagian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan.

“Isu kekerasan sering dianggap tabu, sehingga banyak korban yang enggan melapor. Bahkan, ada yang tidak tahu harus melapor ke mana,” kata Riswati.

Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Selain itu, Riswati menjelaskan bahwa meskipun korban sudah tahu ke mana harus melapor, seringkali mereka terhalang oleh proses yang rumit dan biaya yang tinggi.

“Proses hukum untuk menangani kasus kekerasan memerlukan biaya, dan korban sering kali harus bolak-balik ke beberapa lembaga yang berbeda. Padahal mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,” tambah Riswati.

Kondisi ini menyebabkan banyak korban yang akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan kasus mereka. Di samping masalah birokrasi dan biaya, tantangan lain yang dihadapi adalah intimidasi yang diterima oleh korban, terutama jika pelaku adalah orang terdekat mereka. Ini memperburuk kondisi psikologis korban, yang semakin merasa terisolasi dan tertekan.

“Jika pelaku adalah orang terdekat, korban sering kali merasa terancam, baik secara emosional maupun fisik,” kata Riswati.

Selain itu, salah satu hambatan terbesar dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Aceh adalah penerapan hukuman yang tidak maksimal. Dalam sistem hukum Aceh yang mengacu pada Qanun Jinayah, hukuman bagi pelaku kekerasan sering kali tidak setimpal dengan tindakannya. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan korban dan aktivis yang merasa hukum tidak memberikan perlindungan yang layak.

Akses terhadap layanan pengaduan juga menjadi kendala serius. Di Aceh, hanya ada 12 UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di 23 kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan korban di wilayah pedesaan kesulitan untuk melaporkan kasus mereka, karena mereka tidak tahu harus mencari bantuan ke mana.

“Mereka lebih cenderung datang ke aparat desa, padahal seharusnya mereka langsung melapor ke UPTD PPA,” jelas Riswati.

Minimnya akses ini semakin memperburuk situasi, mengingat banyak korban kekerasan yang tinggal di daerah-daerah terpencil.

Sementara itu, keberadaan komunitas yang memiliki pemahaman tentang masalah kekerasan berbasis gender juga masih terbatas. Flower Aceh, meskipun telah banyak berkontribusi, tidak hadir di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

“Komunitas yang paham tentang isu ini masih sangat terbatas. Seharusnya, organisasi dan lembaga yang menangani kekerasan berbasis gender ada di seluruh wilayah Aceh,” ujar Riswati.

Di sisi lain, masalah anggaran juga menjadi faktor penghambat. Untuk menjalankan program perlindungan perempuan dan anak, anggaran yang tersedia di tingkat kabupaten/kota sangat terbatas.

“Beberapa kabupaten hanya memiliki anggaran sebesar 10 juta rupiah, padahal untuk penanganan kasus membutuhkan banyak intervensi,” kata Riswati.

Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan yang ada dengan anggaran yang tersedia, yang pada akhirnya membatasi efektivitas program perlindungan dan penanganan kasus kekerasan.

Dalam konteks ini, Riswati menekankan pentingnya upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan di tingkat pemerintah daerah.

“Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan harus menjadi perhatian utama. Tanpa kebijakan yang ramah gender, penanganan kekerasan berbasis gender akan selalu terhambat,” tambahnya.

Bagian 4: Harapan untuk Masa Depan

Namun, perjuangan untuk mewujudkan pengarusutamaan gender tidak hanya berhenti pada kebijakan. Tantangan yang lebih mendasar juga muncul dalam aspek pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kesetaraan gender membutuhkan dukungan yang holistik, termasuk integrasi nilai-nilai kesetaraan dalam berbagai sektor kehidupan.

Salah satu sektor penting yang masih menghadapi hambatan signifikan adalah pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh Suraiya Kamaruzzaman, akademisi Universitas Syiah Kuala sekaligus aktivis perempuan Aceh, dalam wawancara eksklusif dengan Nukilan.id.

Menurut Suraiya, tantangan utama terletak pada kurangnya integrasi perspektif gender dalam sistem pendidikan formal di Aceh.

“Sampai hari ini, saya belum melihat kurikulum pendidikan formal memasukkan perspektif gender,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti pengaruh budaya dan perbedaan tafsir agama yang turut memperlambat penerapan pendidikan kesetaraan gender.

Suraiya menekankan pentingnya keterlibatan tokoh agama dan adat dalam mendorong pemahaman dan penerimaan isu gender.

“Sangat penting sebenarnya untuk tokoh agama dan adat terlibat. Dengan begitu, isu gender bisa diterima, diimplementasikan, dan dipahami oleh semua pihak,” ujarnya.

Namun, ia mengakui bahwa tantangan ini tidak hanya berasal dari masyarakat umum. Di level kebijakan, Suraiya mengungkapkan bahwa masih banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang belum sepenuhnya memahami atau bahkan menolak penggunaan istilah gender.

“Ketika ada pembahasan qanun, masih banyak anggota DPRA yang mempertanyakan penggunaan kata-kata gender,” jelasnya.

Meski menghadapi tantangan, sejumlah langkah telah diambil untuk meningkatkan pemahaman tentang isu gender. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh, misalnya, telah menjadi motor penggerak utama dalam upaya ini. Namun, Suraiya menggarisbawahi bahwa peran dinas-dinas lain masih sangat terbatas.

“Concern terhadap isu gender ini lebih banyak dilakukan oleh DPPPA Aceh, sementara dinas-dinas lain masih terbatas,” katanya.

Ia juga menyoroti minimnya alokasi anggaran yang responsif gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Aceh. Hal ini, menurutnya, menjadi hambatan besar dalam mendorong pendidikan kesetaraan gender secara lebih luas.

“Hingga saat ini, anggaran dan program masih jauh dari responsif gender. Ini menunjukkan perlunya kerja sama semua pihak untuk memperjuangkan kesetaraan,” tambahnya.

Suraiya menyampaikan beberapa langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki situasi ini. Pertama, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh kebijakan dan program. Tidak hanya tanggung jawab DPPPA, dinas-dinas lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perencanaan pembangunan juga harus aktif mengadopsi kebijakan yang inklusif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.

Kedua, penguatan kapasitas para pemangku kebijakan melalui pelatihan dan pendidikan tentang pentingnya responsivitas gender.

“Pemahaman tentang gender perlu dimiliki oleh semua pihak, termasuk di tingkat legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil,” ujarnya.

Suraiya juga berharap anggaran yang lebih responsif gender dapat mendorong program-program yang lebih konkret. Misalnya, pembangunan fasilitas publik ramah perempuan dan anak, serta pengadaan program pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dan pendidikan.

“Kita berharap, ke depan, pemerintah Aceh dapat menunjukkan komitmen lebih besar terhadap kesetaraan gender. Dengan begitu, kita tidak hanya bicara soal kebijakan, tetapi juga implementasi nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.

Nukilan.id juga berkesempatan mewawancarai Nurjannah Ismail, seorang akademisi dari UIN Ar-Raniry yang dikenal sebagai tokoh agamawan perempuan di Aceh. Dalam pandangan akademisnya, Nurjannah menggarisbawahi pentingnya kerja sama tiga pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mengatasi kekerasan berbasis gender.

“Segala macam kekerasan, ketidakadilan, dan ketidaknyamanan itu berawal dari rumah tangga. Orang tua, guru, dan masyarakat harus bekerja sama. Namun, ini yang sulit diwujudkan,” jelasnya.

Selain itu, tanggung jawab untuk menghentikan kekerasan juga terletak pada tiga pilar utama, yakni individu, masyarakat, dan pemerintah.

“Ketiganya memiliki peran penting. Diri pribadi harus sadar, masyarakat harus peduli, dan pemerintah harus mengambil langkah konkret,” katanya.

Nurjannah menekankan bahwa jika kekerasan berbasis gender tidak ditangani dengan serius, Aceh berpotensi menghadapi masa depan yang suram.

“Namanya saja daerah syariat, tapi masyarakatnya tidak tahu syariat. Kalau lingkungan penuh pemerkosaan dan kekerasan, apa yang bisa kita harapkan untuk masa depan?” ujarnya prihatin.

Ia berharap pemerintah Aceh lebih serius dalam mengatasi isu ini, bukan hanya sebagai upaya reaktif terhadap kasus, tetapi juga menciptakan kebijakan yang berorientasi pada pencegahan.

“Semoga pemerintah ke depan tidak menganggap isu kekerasan berbasis gender sebagai hal sepele,” pungkasnya.

Kesimpulan

Kekerasan berbasis gender di Aceh bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan isu sistemik yang memerlukan perhatian mendalam dan kolaborasi dari berbagai pihak. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu memahami tren kasus, mendengarkan kisah penyintas, mengidentifikasi tantangan, dan mengeksplorasi solusi inovatif. Dengan upaya ini, masyarakat Aceh memiliki peluang untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan setara bagi perempuan dan anak.

Kisah-kisah seperti yang dialami Bunga mengingatkan kita bahwa meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, ada harapan untuk perubahan. Upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Baik dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, aktivis, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak di Aceh.

Untuk itu, kita perlu tidak hanya memperbaiki layanan dan sistem hukum, tetapi juga mengubah pola pikir serta norma sosial yang telah mengakar selama ini. Kekerasan berbasis gender adalah persoalan kolektif yang memerlukan tanggung jawab bersama.

Jika upaya-upaya ini dilakukan secara konsisten, Aceh dapat menjadi contoh bagaimana komunitas yang kuat mampu menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan inklusif bagi semua. (XRQ)

Penulis: Akil Rahmatillah